娘は小さいころから手先が不器用でした。

おもちゃもうまく操作できずに本来の使い方が出来なかったり、力が入らなくてハンドソープのポンプが押せない、ボタンが押せないなど様々な支障がありました。

そうなると、当然ながらクレヨンでのお絵かきや塗り絵も難しく、うまく出来ないし苦手。クレヨンを握る力や運筆力なく、筆圧が弱い、色が出ない。薄いふにゃふにゃの線のようなものをかろうじて書く感じでした。

それが塗り絵となるとさらにハードルが上がります。うまく塗れないと本人もつまらないしすぐに飽きてしまい離脱。白い空白の中にちょこっとクレヨンを走らせておしまいでした。

ただ、幼稚園に入るとクレヨンの活動や絵を塗る活動が多く母子で壁にぶつかります。うまく塗りたいのに出来ない本人はイライラを行動でぶつけるようになるように・・。

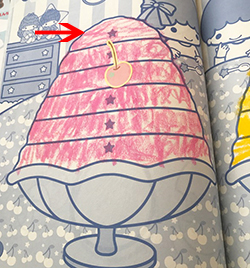

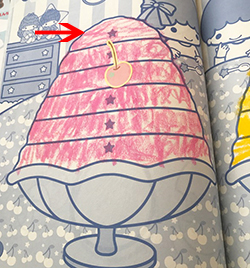

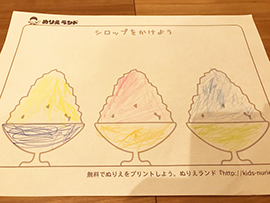

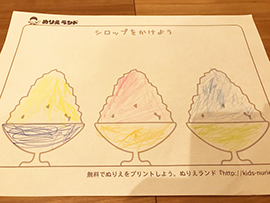

ということでお家で練習をするようになりました。そして、成長もして、6歳には下記のように塗り絵を完成させるまでになりました。

雑ではあるんですが、この塗り絵が我が家にとっては奇跡。娘の場合はもうこれだけ出来れば十分でした。あれだけ頭を抱えていたことが、ここまで出来るようになるなんて、当時は想像できませんでした。

ということで、ここまで来るために、どんな練習していたか足跡を残しておこうと思います。

塗り絵が出来ない!苦手!はみ出しちゃう!どうやって出来るようになった!?

我が家が塗り絵のためしていたのは、下記3つのこと。1つずつ簡単に説明していこうと思います。

太いクレヨンやペンで、線を引かせたり、自由にお絵かきをさせる

以前も、手先が不器用ということで色々と記事にしていますが、筆圧がなくて娘はお絵かきも大の苦手でした。線がひょろひょろで、薄く弱い線しか描けなかったんですよね。

そんな様子を見て、療育先の先生から、焦らず、太いペンやクレヨンでたくさん線を描いた方が良いというアドバイスを頂き、下記のような太めのクレヨンやペンを購入。

これらのペンやクレヨンで、まずは自由に線などを描かせていました。太いものだと、力が弱くても持ちやすく、描きやすいのだそうです。

上記のものはペンタイプで、クレヨンと違って力が弱くても発色良く色が出るので、娘本人の「描けた!」という成功体験に繋がりやすく、とても優れモノでした。

洗濯で落ちるというのも、母としてはイライラしないポイントで魅力でしたね。これは、小学生になっても低学年の内は使っていました。

>>サクラクレパス 洗たくでおとせる ふとふとマーカーをみてみる(楽天市場)、(amazon)、(Yahoo!ショッピング)

このシリーズで下記のクレヨンも使っていました。これも療育先の先生から教えていただいたもの。

このクレヨンは他のクレヨンよりも少し太めなので、手先が不器用な子でも持ちやすいクレヨンとのこと。もっと太いものもあるのですが、それは教育機関経由でないと購入できないもので、断念。

もっと太いクレヨンがあれば、このクレヨンにとらわれる必要はないと思いますが、洗濯で落とせるのはやはり魅力でした。

>>サクラクレパス 水で落とせるクレヨン12色セットを見てみる(楽天市場) 、(amazon)、(Yahoo!ショッピング)

ここでのコツは、可能ならfa-lightbulb-o鉛筆持ちで持たせること。今後の鉛筆持ちに慣れ、その持ち方で運筆力を高める目的があります。

分かりやすく、大きめの塗り絵を準備。線の縁(ふち)にボンドをつけることで、はみ出しを抑制!

1.である程度濃く線などが書けるようになってから、いよいよ塗り絵にチャレンジしました。ただ、よくあるプリキュアなどの細かい塗り絵はうまくできずに挫折してしまうので、A4の紙いっぱいにりんごが書かれた塗り絵のように塗る場所が分かりやすくおおきめの塗り絵を準備します。

よく、"ぬりえランド"さんの無料の塗り絵を自宅で印刷して利用させていただいていましたが、オススメです。

そして、大体の塗り絵は、塗る場所が分かるように黒い線で縁取りがされていますよね。下記塗り絵で言えば、赤い矢印の部分。

この縁線を境にして塗る場所と塗らない場所が別れていますが、娘の場合はどこまで塗ってよいのか、どこまで塗ってはいけないのか、感覚が良く分からなかったみたいなんです。だから、はみ出してしまう。

さらに、はみ出したくない、失敗したくないというプライドがあって、失敗したくないからやりたくないという悪循環になっていました。

なので、療育先の先生から、塗り絵は、fa-lightbulb-o縁線(ふちせん)にボンドをつけてあげると良いとアドバイスを受けたんです。なぜかというと、縁線に下記のようなボンドで線をなぞって、少し時間を置いて乾かすと、透明のでっぱりが出来るのです。

そうなると、クレヨンがでっぱりに引っ掛かって、どこまで塗れば良いのかが分かりやすく、でっぱりでクレヨンが止まるのではみださずに済むことが多い。つまり、子どもの「はみ出さずに塗れた!」という成功体験に繋がりやすいということ。

ということで、このボンドを使って縁(ふち)の線をなぞり、塗る場所の境界線をはっきりさせてから、塗り絵にチャレンジしていました。

子供の手に母の手を添えて塗り絵を一緒にする

あとは、2.で縁取りした塗り絵を、私が手を添えてひたすら、塗るということを繰り返していました。

どういう状態が完成なのかを理解してもらいたかったのと、娘が失敗にとても敏感だったため、まずは失敗をさせずに成功体験を積ませたかったんですよね。

そうしている内に、いつのまにかボンドでの縁取りをしなくても、塗り絵を塗ることができるようになりました。

オススメの塗り絵!

幼児の頃にオススメの塗り絵は、運筆力をつけつつ、ある程度雑でも「はみ出さないで塗れた!」というような成功体験に繋げたいことから、シンプルで大きな塗り絵がオススメ。

ネット上には、無料で塗り絵を提供しているサイトがあり、我が家は"ぬりえランド"さんをよく利用させていただいていました。下記画像のものは実際に娘が色鉛筆で塗る練習をしていた頃に利用した"ぬりえランド"さんの塗り絵です。

シンプルで塗るスペースが大き目の塗り絵もあり、色々選べるのも楽しいです。

他にも画用紙に、紙いっぱいの大きさのリンゴを太いマーカーなどで描き、その上のボンドでなぞって境界線を作ってから塗らせるのでも十分だと思います。

そして、ある程度クレヨンや太いマーカーで塗れるようになったら、細いクレヨンや色鉛筆へと移行するのですが、その際に利用していたのは、下記の「ぬりえであそぶっく」という、たくさんの塗り絵ができる本。

これ、何がオススメなのかというと、塗る範囲が狭いこと。色鉛筆で大きいイラストの塗り絵となると、不器用な娘にとって手が疲れるようで、数をこなすことが難しかったんです。

細い色鉛筆で大きいイラストを塗るのは、時間もかかり、塗っている途中で「手が痛い」と言うようになり、モチベーションダウン。

そんな時に療育の先生にアドバイスをいただいたことが、1つ1つの塗り絵が細かいものを用意してあげること。1シート終わらなくても1つの小さいイラスト単位で成功体験が積めるし、短時間の集中で済みます。

そこで購入したのが、「あそぶっく」でした。当時私が購入したのは、下記のもの。(実際に使ったものです。)

>>「ぬりえであそぶっく」を見てみる(amazon)、(楽天市場)、(Yahoo!ショッピング)

中を開けると、下記のような感じで、1つ1つ小さい塗り絵の集合体という感じなんです。

なので、1シート全部塗り終えなくくてもOK。上記の塗り絵シートでいえば、1匹の猫を塗れば「ネコ一匹塗れた!」と成功体験に繋がることが出来る上、子ども自身が集中できる分だけ取り組めるメリットがあります。

親としても細かく区切りをつけやすいのでイライラせずに済むのも魅力でした。

>>「ぬりえであそぶっく」を見てみる(amazon)、(楽天市場)、(Yahoo!ショッピング)

以上が、「塗り絵が出来るようになるまで、お家でやっていたこと」、でした。太いクレヨンである程度塗れるようになったら次のステップは細いクレヨンや細いペン、そして色鉛筆とステップアップしていくと良いと思います。

色鉛筆の塗り絵が最もハード。線が細いので、運筆を上手にしないと隙間が出来て、塗れていない感覚が芽生えやすいので注意が必要です。

下記は、色鉛筆の塗り絵で娘が塗ったもの。なんとか枠内に塗ることが出来るようになりました。多少の隙間は目を瞑ります。

今でも娘は制作や図工は好きですが、道具を使いこなすのは苦手。でも、子供のペースで少しずつ成長していっているなとと振り返ると改めて気づきます。

それでは、また!